イメージ心理量を測るツール

人のイメージ心理量を物理量に置き換えて評価できるツールです。

入院患児の心理的ダメージ量を捉えることは処置治療にとって重要課題ですが、看護師など医療者の主観的評価に委ねられているのが現実です。

直感的に、しかも評価されているという感覚を極力減らして、子ども自身が今の気持ちを表現でき数値化できるツールが必要であると考えて開発しました。

手法的には、マグニチュード推定法のひとつです。S.S.Stevens(1957)に始まるマグニチュード推定法は、好き嫌い、意見の強さ、といった心理量を、重さ選択、握力発揮などの物理量で表現させることによって推定するものです。

積み木、木工細工など、子どもが小さい頃から(あるいは歴史的にも)慣れ親しんできた木工玩具の形態をとっています。

この2つを組み合わせた効果として子どもは玩具で遊ぶような感覚で、ストレスを感じることなく、心理量を評価できる最適解が本ツールです。

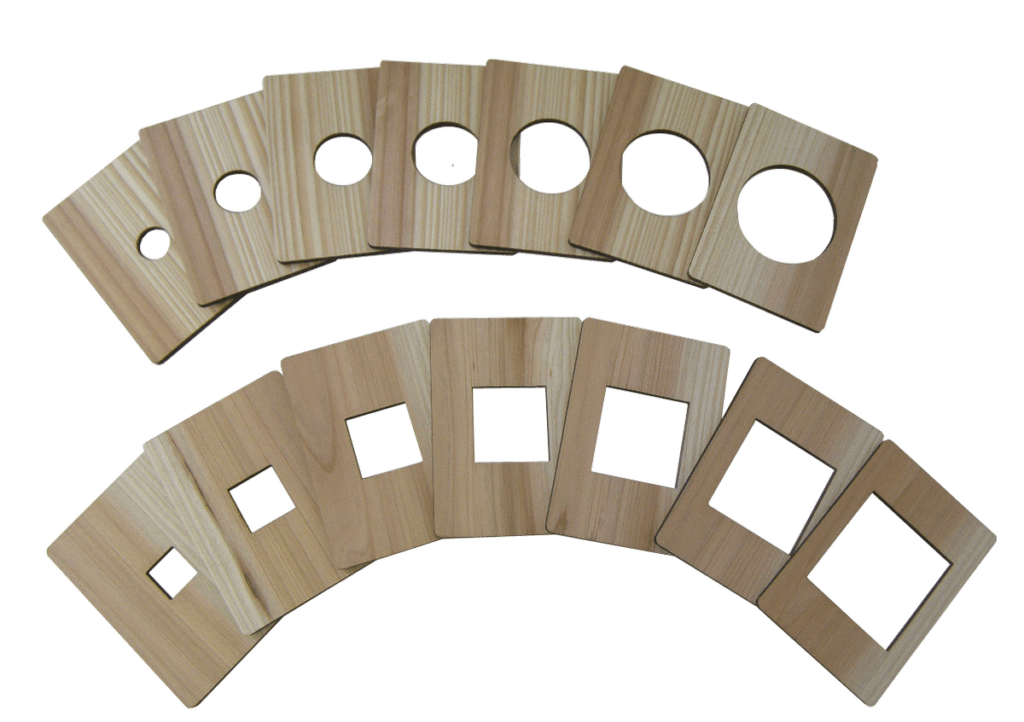

球体ツール・立体ツール・容積ツール・カードツール・メジャーツールの木製5点セット

本ツールの必要性

- 患児の心は、医療者の主観的評価に依存しています。

- 1から5の数字を選ばせるのは、評価側の都合に過ぎないのです。

- 負のイメージ量を捉えなければ、治癒効果にまで影響を及ぼします。

- 遊び感覚でしかも直感的に評価できる方法によって解決できるのです。

本ツールの本質

- 手法的には、マグニチュード推定法のひとつです。S.S.Stevens(1957)に始まるマグニチュード推定法は、好き嫌い、意見の強さ、といった心理量を、重さ選択、握力発揮などの物理量で表現させることによって推定するものです。

- 積み木、木工細工など、子どもが小さい頃から(あるいは歴史的にも)慣れ親しんできた木工玩具の形態をとっています。

- 上記2つを組み合わせた効果として、子どもは玩具で遊ぶような感覚でストレスを感じることなく、心理量を評価できる最適解が本ツールです。

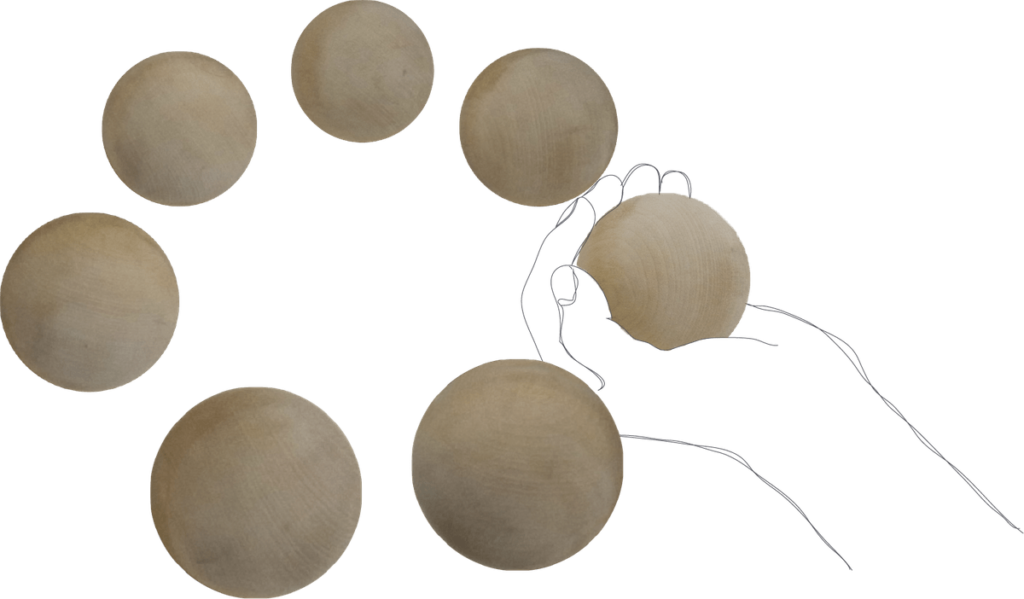

重さ(球体)に置き替えて評価するツール

球体は、触れるだけで何となくホッとするイメージです。今の心はこの重さかなと探していく手続きの楽しさは、1から5の数字を仕方なく選ぶのとは対局にある心なのです。適応年齢は、6,7歳から。

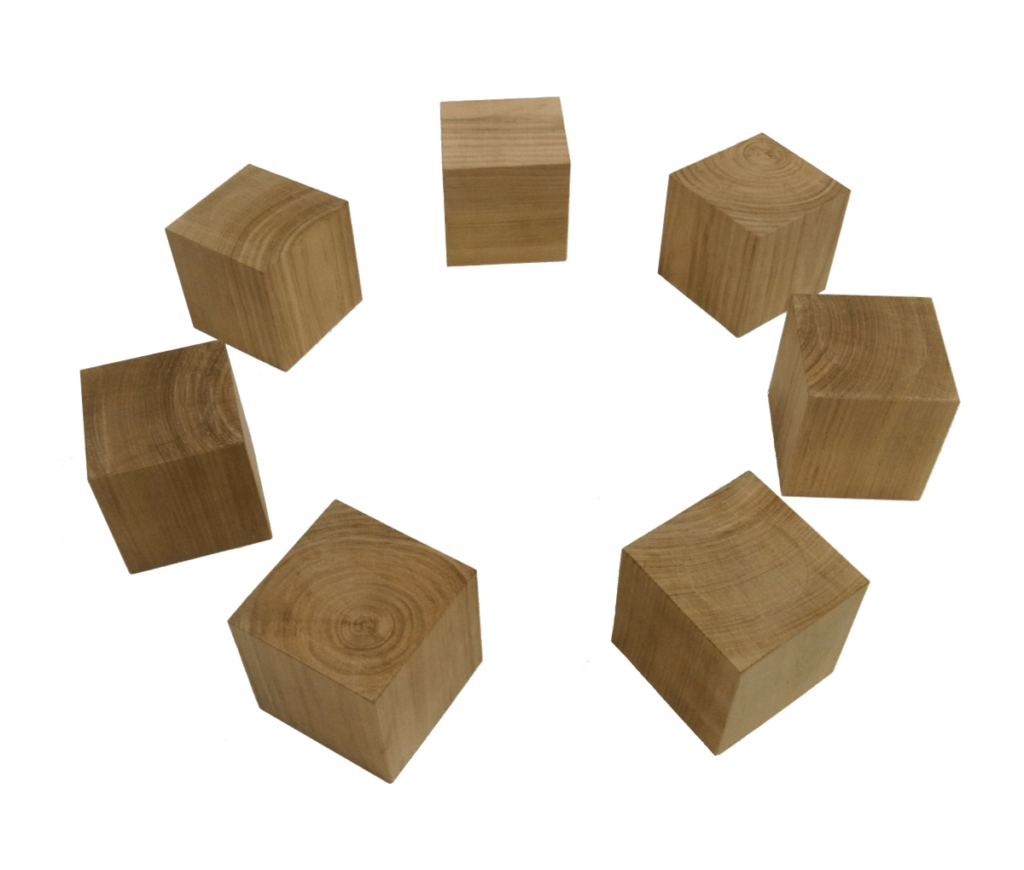

重さ(立方体)に置き換えて評価できるツール

球は楽しく立方体は辛いというカタチからのイメージがあるように考えがちですが、その概念が形成されていない子どもには差はありません。安定性を考えると現場では立方体がよいという評価です。適応年齢は、6,7歳から。

面積に置き換えて評価できるツール

大きさの異なる穴が空いていることによって心に占める割合が表現しやすく、ベッドで横になったままでも扱うことができます。幼稚園での実験では、本ツールは好評でした。円か正方形かは、子どもが好きな方を選んでもらいます。適応年齢は、4,5歳から。

[特許 第5078188号]

容積に置き換えて評価できるツール

複数の項目に対する比較に用います。例えば、プレイルームと病室と処置室に対する心に占める割合をパーティションを差し込むことで、本人にもその差を視覚的に確認できます。適応年齢は、比率の概念が理解できる9歳前後から。

長さに置き換えて評価できるツール

操作は単純明快であり、低年齢児から利用できるツールです。上限は、両手を広げたところです。適応年齢は、4歳前後から。

本ツールのまとめ

心理量をどのように測定し,定量化すればよいのかは,心理学における中心的な課題です.

その手法の典型的なものは,心理測定尺度と呼ばれ,特定の心理的側面に関する質問項目を構成しています.

しかし,そのような質問項目に対する評定が困難であるような子ども,あるいは言語が異なる国の子どもたち対しては,言語に頼らない方法が望ましいはずです.

そこで,入院患児をはじめとして,障害者・高齢者・被災者の方々に対しても,玩具で遊ぶような感覚でツールに触れ,ストレスなく心理量を推定することができるのが,本ツールです.

(受賞:第7回キッズデザイン賞)

掲載情報の詳細

- 論文元/参考文献1

- 「主観量の評価ツール」岡崎 章,心理学評論,56巻1号,129-142,2013 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/56/1/56_129/_article/-char/ja

- 論文元/参考文献2

- 「入院患児のための心理量評価ツールの開発」田崎慎也・岡崎 章・他2名,日本人間工学会誌 48(2), 79-85, 2012.4.5 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje/48/2/48_79/_article/-char/ja/

- JWDA記事編集者

- 代表取締役 岡崎 直美

- 閲覧/入手/技術提供

の方法(連絡先) - 株式会社KANSEI DEDIGN

- ダウンロード

- 画像一括ダウンロード